»Die Faschisten haben durch einen Staatsstreich die Gewalt an sich gerissen in Italien. Wenn sie sie behalten, so ist das ein geschichtliches Ereignis, das nicht bloß für Italien, sondern auch für ganz Europa unabsehbare Folgen haben kann. Der erste Zug im siegreichen Vormarsch der Gegenrevolution. Bisher haben die gegenrevolutionären Regierungen, zum Beispiel in Frankreich, wenigstens noch so getan, als ob sie demokratisch und friedlich seien. Hier kommt ganz offen eine antidemokratische, imperialistische Regierungsform wieder zur Macht. In einem gewissen Sinne kann man Mussolinis Staatsstreich mit dem Lenins im Oktober 1917 vergleichen, natürlich als Gegenbild. Vielleicht leitet er eine Periode neuer europäischer Wirren und Kriege ein. Was soll zum Beispiel Mussolinis Italien im Völkerbunde, dessen Grundsätze (Selbstbestimmungsrecht, Frieden usw.) er verwirft?«

Viewing entries in

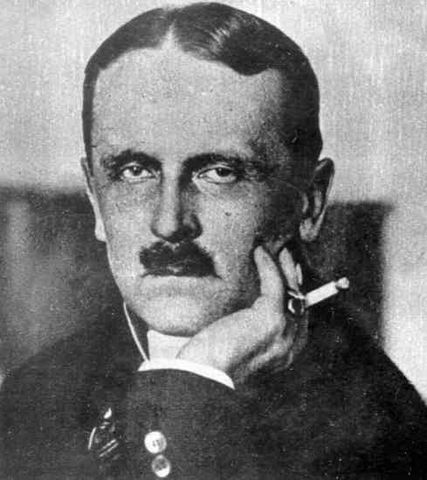

Harry Graf Kessler

»Früh hier an, um Gordon Craig zu besuchen, den ich seit 1914 nicht gesehen hatte. Er kam mir nur wenig gealtert mit seinem inzwischen fast erwachsenen Sohn auf der Landstraße entgegen, die nach Zoagli führt; wir musterten uns gegenseitig und gingen dann zurück in sein Häuschen, das steil über dem Meere, nur durch die Landstraße und Ölbäume davon getrennt, liegt, sehr einfach ist, aber ganz in Blumen drinsteckt. Im Inneren, in das man über eine ganz in Blumen gebettete kleine Freitreppe gelangt, hat er die Wände zeltartig mit grauem Segeltuch behängt und überall Bücherschränke aus blankem Kiefernholz, die fast ausschließlich Werke über das Theater, Marionetten, Ballett, eine wohl einzige Fachbibliothek, die Trümmer seiner Theaterschule in Florenz, enthalten. In ihrer hellen Kahlheit und fast religiösen Konzentration auf einen einzigen Lebensinhalt wirken diese Zimmer wie Klosterzellen. Allerdings werde ich doch den Eindruck nicht los, daß dieser Zweck in dieser Zeit etwas fast Kindliches hat. Es blieb für mich wie in der Puppenstube bei Kindern. Namentlich, als plötzlich die Mrs. Craig und der Sohn Teddy ganz blutrünstige Faschistenansichten äußerten. (...)

Er äußerte sein Bedauern, daß es nie zwischen ihm und Reinhardt zu einer Zusammenarbeit gekommen sei; Reinhardt sei doch, gerade weil er so anders sei wie Craig selbst, weil er ihn ergänze, der einzige, mit dem er hätte arbeiten können. Stanislawskij, überhaupt die Russen und ebenso die Amerikaner seien unmöglich. ›I don't want to have anything to do with Russians or Americans; I cannot abide them (ich kann sie nicht ausstehen).‹ Reinhardt habe den praktischen, harten Sinn, der ihm fehle. Im übrigen vertraue er noch immer darauf, daß ihm einmal ein Theaterunternehmen anvertraut werde; aber bis dahin müsse er gestrandet hier leben, da er hier mit den zweihundertfünfzig Pfund jährlich, die er habe, mit Frau und Kindern auskomme, in London dagegen mit der gleichen Summe keine sechs Wochen reichen würde. Sie hätten sogar eine Reise durch sieben italienische Städte im vorigen Jahr zu vieren gemacht, wobei das Problem gewesen sei, die achttausend Lire zusammenzusparen, die sie dazu brauchten, ohne hier in Schwierigkeiten zu geraten. Die Kinder wachsen wild, ohne Schule, auf. (...)

Es ist fast tragisch, diesen zweifellos genialen Mann, von dessen Visionen und Ideen seit zwanzig Jahren das Theater aller Länder, von Rußland über Deutschland und Frankreich bis Amerika, lebt, ohne praktische Tätigkeit wie einen Verbannten auf einer Insel zu sehen, während Festspielhäuser, internationale Theaterausstellungen, Umwälzungen des dramatischen Schaffens aus seinem Kapital heraus unternommen werden. Er äußerte zum Schluß: er glaube überhaupt nicht an die nordischen Länder in der Kunst. Wenn irgendwo etwas kommen werde, so werde es in Italien sein. Hier sei im Volk noch das Material für Kunst (Theaterkunst): der Schauspieler und das Publikum, vorhanden, das unmittelbare, naive Können und Genießen. Im Norden sei alles Künstelei und Kritik. Selbst die Russen seien auf der Bühne nur ›geschickte Affen‹ (clever monkeys). Hinter dem Blendwerk, das sie uns vormachten, stehe nichts Echtes, während bei den Italienern trotz ihrer Geschmacklosigkeit gerade das Echte, der Stoff großer Kunst, vorhanden sei.«

»Capri. Den ganzen Tag auf dem Wasser; geschwommen. Abends im Hotel auf der Terrasse im Freien Konzert eines verkrachten Marchese Imperiali, der neapolitanische und französische Mayolliedchen sang; diese mit einem Zusatz neapolitanischen Himmels zur Pariser Grisettensentimentalität. Doppelschmalz. All die römischen und neapolitanischen Principes, Ducas, Marcheses, die zur Stazione in Capri sind, bildeten einen Riesentisch, zu dem aus der Dunkelheit des Gartens bei den ersten Tönen der Musik der General Diaz trat, der italienische Foch und Sieger von Vittorio Veneto, im Smoking und Marinemütze, aussehend wie ein älterer Prokurist, klein, tüchtig, unbedeutend bis auf zwei energische Mundfalten.

Zwei Adjutanten, auch im Smoking, begleiteten ihn, und die ganze Gesellschaft, die Principessen und Duchessen, Marchesas, lauter große, magere, mannsartige Frauen, behandelten ihn mit einer sehr sorgfältigen und bewußten Mischung von äußerlicher Unbefangenheit und aus dem Innern zum Durchschimmern gebrachten Anbetung: beides gleichermaßen Theater und absichtlich. Der Vortragende, ein Schüler von Mayol, hatte einen bildhübschen, englisch aussehenden Jungen von etwa sechzehn Jahren als Impresario mit und setzte sich in den Pausen an den großen Diaz-Tisch heran, der ihn verwandtschaftlich begrüßte. Das Ganze hatte mit seiner feinen Komik und sicheren ›Große-Welt‹-Haltung etwas von einer großen Romanszene, von den Moskauer Szenen in ›Krieg und Frieden‹.«

»Nachmittags nach Lugano zum Kongreß der ›Weltfrauenliga‹, bei dem ich einen Vortrag über den Völkerbund halten soll. Mme. Jouve, Miß Balch getroffen. Diese brachte mich mit einer Deutsch-Amerikanerin, einer Frau Hoesch, zusammen, die auch sonst taktlos war (Fragen wie: Warum ich soviel reise? Was ich politisch tue? usw.), aber allem die Krone aufsetzte, indem sie mir auf dem prinzipiell pazifistischen Hintergrunde dieses Kongresses ihre persönliche Meinung, daß man Ludendorff ermorden sollte, entwickelte. Trotz meiner energischen Abwehr blieb sie aber dabei. Ein hübscher Auftakt zu einem Kongreß ›pazifistischer‹ Frauen und ein peinlicher Beweis, wie flach und töricht Menschen ihre eigenen Gedanken denken. Die Frau Hoesch, die um des lieben Friedens willen Ludendorff ermorden will, ist ein würdiges Seitenstück zu Bernstorff, der, um Krieg zu führen, in den Völkerbund hinein will.

Ich bedauere jetzt, daß ich hergekommen bin.«

»Abendgesellschaft bei Tschitscherin in der Russischen Botschaft, Unter den Linden, zu deren Wiedereinweihung. Die von Nikolaus I. bestellten Säle strahlten für das Bolschewistenfest im hellsten Glanze. Tschitscherin empfing nach der traditionellen Art seine Gäste am Eingang des ersten Saales und wechselte mit jedem ein paar Worte. Mit mir sprach er über den Pazifismus, was nach unserem Renkontre in der Mittwochsgesellschaft und nachher nicht eines gewissen ironischen Humors ermangelte.

Florinski als junger kommunistischer Attaché, im tadellosen Frack mit dem Sowjetstern im Knopfloch, bemühte sich in der besten diplomatischen Manier um die Gäste. Diese waren ganz einseitig männlich, vielleicht wegen der Jahreszeit; nur wenige Frauen, einige in Wollkleidern, waren dazwischengesprenkelt. Auch der Anzug der Männer war sehr verschieden. Unser Auswärtiges Amt, Haniel, Maltzan, Schubert, Arends usw., strahlend mit der weißen Männerbrust im Frack; die Mehrzahl der Gäste in weniger festlichen Kostümen, vom Smoking bis zum Straßenanzug. Das Ganze machte trotz des Glanzes der kaiserlich dekorierten Säle mehr den Eindruck eines politischen Klubs mit leichtem Verschworeneneinschlag.

Dieser etwas ungewöhnliche Eindruck wurde dadurch verstärkt, daß sich Tschitscherin die Pagenjungen aus dem ›Esplanade‹ in ihren grünen Pagenuniformen zur Aushilfe mitgenommen hatte. Dazwischen irrte Rantzau, dessen Ernennung zum Botschafter in Moskau heute abend in der Zeitung steht, mit seinem aristokratisch blasierten, wie ein benutztes Taschentuch zerknitterten Gesicht herum, gespensterhaft an Gruppen herantretend und plötzlich mit einzelnen in Zwiegespräche sich vertiefend.«

Harry Graf Kessler

»Nachmittags bei Frau Förster-Nietzsche. Sehr unerquickliches politisches Gespräch, das sie herbeiführte, indem sie sagte, sie fürchte für mein Leben von Seiten der Bolschewiki, ›die ja auch Rathenau hätten ermorden lassen‹. Dieser absurde Unsinn, den Ludendorff in einem Interview im ›Daily Express‹ vor einigen Tagen zuerst in die Welt gesetzt hat, ist für sie eine nicht anzuzweifelnde Tatsache, denn ›der Meuchelmord sei keine deutsche Sache‹.

Also wird diese abgeschmackte Lüge jetzt bei alten deutschnationalen Damen propagandistisch verbreitet, um die Mordschuld abzuwälzen! Ich sagte ihr meine Meinung, was zu einer ziemlich erregten Auseinandersetzung führte, ohne sie im geringsten in ihrem Glauben an die Reinheit der deutschnationalen Seele und die kommunistische Urheberschaft des Rathenaumordes zu erschüttern.

Ich führte dagegen unter anderem an: Erstens, daß die Rechtsradikalen bisher fünfhundert Morde an Linksstehenden seit der Revolution vollführt hätten. Seien diese alle kommunistisch oder bolschewistisch inspiriert? Zweitens, daß noch kein einziger bolschewistischer Provokateur zu Rechtsmorden festgestellt, ja, auch nur benannt worden sei. Drittens, daß dann auch die zahlreichen Waffenlager des ›Deutschen Schutz- und Trutzbundes‹, der ›Organisation E‹ usw. auf bolschewistische Anregungen zurückzuführen sein müßten, da sie ja auch auf die Absicht zu Gewalttaten und Morden schließen ließen.

Man schämt sich, solche Absurditäten widerlegen zu müssen. Die gute alte Dame spricht von den Rechtsradikalen nur als ›Wir‹! Zum Schluß bat sie mich aber doch, Harden (den ich vorigen Mittwoch in der Klinik besucht habe) zu grüßen; es kam allerdings ziemlich kühl und gezwungen heraus.«

»Die Rathenaumörder haben sich gestern abend in Burg Saaleck bei Kösen, als sie umstellt waren, erschossen.«

»Das Gerücht geht, daß Gerlach ermordet ist. ›Volkszeitung‹ und Friedensgesellschaft läuten bei mir an. Gerlach ist gestern abgereist, nichts festzustellen. Wahrscheinlich ist das Gerücht nur eine Ausgeburt der äußersten Nervosität, die herrscht. Eine Mordatmosphäre, etwas Unheimliches, Ungreifbares drückt auf alle wie die heutige Gewitterschwüle.

Ich frühstückte bei Hesnard mit Haguenin, Hilferding, Georg Bernhard. Der katastrophale Fall der Mark seit Rathenaus Ermordung (von etwa dreihundert auf heute vierhundertvierzig) macht auch den Franzosen schwere Sorgen. Sie sehen ein, daß ein weiteres Fallen die Reparationszahlungen unmöglich machen würde und daß die bisherige französische Politik an diesem Sturz einen Teil der Schuld trägt. Poincaré selbst, der eine schwache, unentschlossene Natur sei, die sich in Blut hüllt, um stark zu scheinen, scheint nicht mehr so ganz sicher zu sein, daß sein Weg der richtige ist. Trotzdem protestiert er gerade jetzt wieder gegen die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund!

Abends Tollers ›Maschinenstürmer‹ im Großen Schauspielhaus. Talentloser Kitsch, der die Tendenz, die er vertritt, nur kompromittieren kann, ebenso wie die talentlose, kitschige Münchener Räterepublik den republikanischen Gedanken in Bayern kompromittiert hat.«

»Vormittags Massendemonstration im Lustgarten. Über zweihunderttausend Menschen; ein Meer von Menschen, über dem zahllose rote und schwarzrotgoldene Fahnen wehten. Ich sollte sprechen, verzichtete aber, da ich noch immer heiser bin. Die Redner standen auf der Schloßbalustrade, dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal, dem Denkmal Friedrich Wilhelms III. Auf dem Kopf Friedrich Wilhelms saß ein kleiner Junge mit einer schwarzrotgoldenen Fahne. Die Erbitterung gegen die Mörder Rathenaus ist tief und echt, ebenso der feste Wille zur Republik, der viel tiefer sitzt als der vorkriegsmonarchische ›Patriotismus‹.

Um vier mit Kreuter nach dem Grunewald hinaus, um vom armen Rathenau Abschied zu nehmen. Er liegt im offenen Sarge in seinem Studierzimmer, in dem ich so oft mit ihm gesessen habe, den Kopf etwas nach rechts zurückgebogen, einen sehr friedlichen Ausdruck im tief gefurchten Gesicht, über dessen unterem, zerschmettertem Teil ein feines Taschentuch gebreitet ist; nur der graue, kurz gestutzte, zerzauste Schnurrbart sieht darüber hinaus. Einige Blumen lagen auf Brust und Händen; Kreuter und ich fügten rote und weiße Rosen hinzu. Wir waren ganz allein im Zimmer; es herrschte große Stille, und doch in dem zerfurchten, toten, wunden Gesicht eine unausmeßbare Tragödie. Ich empfand sie ähnlich wie am Sarge Nietzsches.«

»Früh nach Leipzig gefahren, wo ich abends über Polen vor Oberschlesiern sprach. Im Zuge Noske getroffen und unterwegs ausgiebig gesprochen. (...) Noske ist offenbar ein ganz ehrlicher und eingefleischter Militarist, den die Offiziere mit Hilfe seiner Vorurteile und mit Schlagworten an der Nase herumgeführt haben. Er hat etwas von einem Bären mit einem Nasenring. Sieht übrigens, obwohl ›stellungslos‹, recht wohlhabend aus, fährt erster Klasse, trägt funkelnagelneue gelbe Schuhe und vertilgte unterwegs große Mengen Schinkenbrote und Bier. Wenn nicht so viel unschuldiges Blut an seinen Fingern klebte, wäre er eine etwas komische, fast sympathische Figur. Wo er allerdings in seinem gewaltigen Körper sein soziales Gewissen und sein sozialdemokratisch rotes Herz aufbewahrt, ist sein Geheimnis.«